文物的魅力

文物的魅力:小议石梅包锡壶

上面是一款茶壶,属于紫砂壶的范畴。它的外观不见砂泥本色,通体包锡,在把柄、流口和盖钮处镶了三颗玉石。这样的壶称为“包锡壶”或“三颗玉”。这种形制出现在清中期,是一个叫朱石梅的文人创制的。朱石梅是当时的溧阳县宰陈鸿寿的好友,他看到陈鸿寿与宜兴紫砂名工合作创制新的紫砂壶款式(后来成就了声名远播价值连城的“曼生壶”),他也生了雅兴,自己创造了一个新品种,并且在包了锡的壶身上铭刻词句。他常常自己镌刻,刻完了就落上自己的大名:石梅,或石楳。锡包壶出现以后,流行了一阵,但是由于包锡影响了紫砂泡茶的效果,而且失去了紫砂独有的古朴雅致的外貌,因此这种壶后来就不再制作了。现在要想得到一把包锡壶,还真不容易呢。

图中这款锡包壶距今约有200年历史了。整个壶形端正大气,壶身刻有四道棱线,使壶体圆中带方,方中带圆。壶颈和壶盖也作相应的曲折变化,风格统一。三颗玉石晶莹圆润,与光滑的金属相互映衬,显得刚柔并济。显然这是一位制壶高手的作品。这把壶当年一定是藏在大户人家,被视为珍品。后来不知为什么,竟然埋到墙基下去了。当它再见天日时,已是20世纪60年代。有一户人家翻修房屋,工人们挖墙时发现了一坨硬东西,捡起来一看,是一把锡壶,外表沾满了泥砂,很不起眼。有人想把它砸成锡坨卖给收破烂的,正要落锤,被一个人看见了,连忙喝住,把壶抢到手里反复检视,如获至宝。这个人叫沙志明,后来成了紫砂鉴藏大家。这把壶因为遇到他,获得了新生。现在安静地置于南京甘熙故居的紫砂厅中展陈。

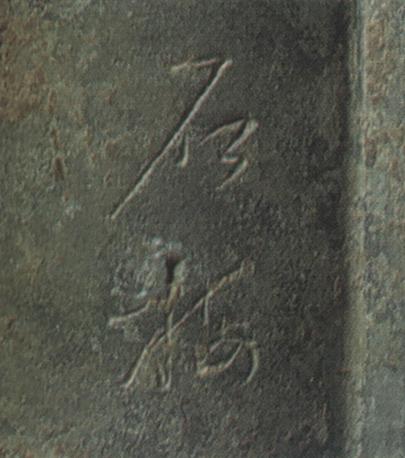

虽然壶体沾染了泥沙无法清除,难以再现昔日的雍容华贵,但也正是因为不寻常的遭遇而使得这把茶壶更增内涵。只要仔细辨认,就能发现,在斑驳的壶身上刻有诗文:

桂香弥弥秋风里 晓露盈盈滴海棠

这样的诗句,你只要稍加品味,眼前就会浮现出许多美好的情景,心里会生发出舒畅的意境。于是,人与壶之间产生了交流。这种交流穿越时空,直到百多年前,这把壶正在一个人的手中制作着,甚至,它还没有成形,只存在于一个人的脑海中,但命中注定,在近200年后,它会来到你的眼前,它的制作者通过它,告诉了你许多当年他亲近的朋友们都不一定了解的信息。通过一把壶,你与历史照面,与前人照面,与自己的心灵照面了。

这,就是文物的魅力。